-

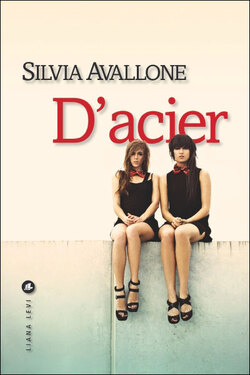

Anna et Francesca ont treize ans et le monde entre leurs mains. Malgré leur vie de famille difficile -l'une a un père démissionnaire, la seconde apprécierait qu'il soit un peu moins présent...-, rien ne semble leurs résister. Les garçons les convoitent, les filles les jalousent. Elles règnent sur Stalingrado, un quartier italien d'ouvriers métallurgiques, en face de la Méditerranée.

D'acier est un roman violent, charnel, à la manière du soleil, personnage à part entière qui cognent et consume les protagonistes, à la mesure de l'amitié d'Anna et Francesca. Une amitié si passionnelle qu'on sent venir la chute, le moment terrible mais inévitable où les meilleures amies deviennent des ennemis. Ce genre de relation qui marque à vie, comme une tige d'acier rougit par le feu. L'acier, rôle principal, qui nourrit et détruit aveuglément ceux qui le font.

Silvia Avallone nous plonge dans un discours libre où chaque personnage à ses propres mots. La construction du texte peut choquer à première vue et donner l'impression d'un roman décousu. Mais l'interruption irrégulière et fréquente du fil narratif reflète le morcellement intérieur des protagonistes. On se laisse immerger dans les descriptions vives et tranchantes. Le regard sans concession de Silvia Avallone nourrit une réflexion sur un symptôme de notre société: la réussite à tout prix. Anna veut devenir médecin ou avocate et Francesca souhaite passer à la télévision. Un même rêve mais deux buts différents. La première héroïne cherche la reconnaissance de son quartier alors que la seconde veut le fuir. Une quête de gloire pour laquelle elles devront sacrifier leur enfance.

D'Acier est un premier roman réussit que l'auteur nous a livré brut comme un diamant. Une adaptation cinématographique est déjà en cours en Italie, pays natal de l'auteur.

votre commentaire

votre commentaire

-

On nous promettait un feu d'artifice... il a eu lieu. Le réalisateur David Yates a continué sur sa lancée, pour notre plus grand bonheur. Noirceur, humour et effets spéciaux!

Finis les plans lointains de Poudlard et les lumières chaleureuses entourant les visages poupins des héros pour le premier opus de la saga. Depuis que ce réalisateur s'est emparé du phénomène mondial, le spectateur est entré plus intimement dans la vie des personnages, révélant leurs sombres secrets.

Dans la deuxième partie des Reliques de la Mort, le célèbre Harry Potter (Daniel Radcliffe) affronte une seconde fois son ennemi juré, Lord Voldemort (Ralph Fiennes) et découvre la véritable personnalité du professeur le plus détesté de Poudlard: Severus Rogue (Alan Rickman). Mangemorts, Détraqueurs, loups-garous et géants sont au rendez-vous. Autant de créatures magiques qui sont des clins d'oeil aux précédentes aventures du jeune sorcier.

Harry Potter, c'est aussi une musique, celle créé par John Williams pour les besoin du premier opus. Hedwig's Theme revient discrètement dans ce dernier épisode. Jugée trop enfantin par le compositeur de la bande original des Relique de la Mort, Alexandre Desplat, seules les premières notes seront reprises à des moments importants du film, insufflant ainsi une vague de nostalgie parmi les fans les plus attentifs.

On ne peut donc plus s'y tromper: Harry Potter n'est définitivement plus un roman pour enfants. Les personnages ont grandi en même temps que leurs fans. Il est temps à présent pour les jeunes sorciers de passer dans le monde des adultes. L'avant-dernière scène symbolise parfaitement cette sortie de l'enfance. Une transition qui ne se fera pas sans mal mais gardera intacte l'amitié entre les trois personnages principaux. L'amitié, thème sous-jacent de l'amour, sentiment cher à J. K. Rowling qui le décline avec subtilité à travers sa saga. Le pardon, le sacrifice, le courage... seront adaptés avec talent par David Yates, prouvant ainsi son propre attachement au jeune sorcier et son respect envers les fans. Harry Potter, Harry lover...

1 commentaire

1 commentaire

-

Il y a des films qui ne se racontent pas. The Tree of Life en fait partie. Les critiques que j'avais lu, avant d'aller le voir, me paraissent erronées et fades par rapport à l'état dans lequel ce film m'a plongée.

Il ne s'agit pas d'un père maltraitant ses enfants. Il s'agit d'un fils aîné (Hunter McCracken), âgé d'une dizaine d'année, essayant de se construire entre un père dominateur (Brad Pitt) et une mère attentionnée et rêveuse (Jessica Chastain). Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un cliché lorsque ce sujet est abordé par Terrence Malick. La caméra ne se pose pas, elle flotte d'un personnage à l'autre, filme d'un bloc le père tandis qu'elle morcelle la mère. Une main sur la tête de son fils, ses cheveux roux flottant sur son cou blanc et son murmure. On voit rarement les protagonistes s'exprimer. Le spectateur entend la mère implorer. On comprend bientôt qu'un drame vient de se produire. Vient ensuite le chuchotement du fils, enfant et adulte (Sean Penn). Comme une prière.

Soudain des images d'un autre genre apparaissent. Un volcan en irruption, une cascade d'eau, une planète... certaines ne sont pas identifiables. Est-on dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit? Une musique classique vient faire vibrer ces visions qui semblent traduire l'état d'esprit des personnages. Puis sans transition, un dinosaure en image de synthèse s'impose aux spectateurs... Des immeubles, des travaux de chaussée, un pont...

Et si finalement ses images étaient liées? Si elles ne représentaient rien et tout en même temps? Si elles étaient la vie, brutale et magnifique, sans concession et sans âme, sauf celle qu'on veut lui donner...

The Tree of life est une oeuvre qui bouscule. Elle n'est pas seulement une réflexion sur la vie, elle rappelle une question qui tourmentera à jamais l'Humanité: Dieu existe-t-il? Et s'il existe, pourquoi nous a-t-ils fait mauvais alors que nous devrions être bons, à son image... Ce film nous aspire tout entier dans un état de méditation. Presque deux heures et demi de poésie, de sensualité et de brutalité. Le film s'achève. On se lève, vacillant. On nous guide vers la sortie. La lumière, le bruit, les odeurs de la rue. Il est difficile de se replonger dans la civilisation, après avoir touché le sublime...

Actuellement en salle

2 commentaires

2 commentaires

-

Après le très décevant X-Men Origins: Wolverine, voici X-Men: le commencement. Si le premier retraçait avec plus ou moins de talent l'histoire de Wolverine, le réalisateur Matthew Vaughn réhabilite le genre avec ce prequel relatant la création de l'institut Xavier et l'amitié- puis l'inimité- naissante entre Éric, le futur Magnéto, et Charles, le professeur X. Là ou le premier pêché par excès de testostérone, le second s'attache davantage à la psychologie des personnages développée dans la trilogie X-Men. Une approche subtile qui, alliée à des effets spéciaux impressionnants, permet de découvrir la personnalité des protagonistes qui ont fait la célébrité des mutants. Le spectateur apprend plus en détail la vie d'Eric Lehnsherr, en particulier son adolescence dans les camps de la mort et celle de Charles Xavier, son meilleur ennemi.

Il ne s'agit plus du combat entre les gentils et les méchants. Matthew Vaughn a dépassé cette conception manichéenne auquel tout les films du genre font appelle -conception que Bryan Singer avait esquissé pour les excellents X-Men et X-Men 2. Le combat s'intériorise, il devient intime. Chacun des mutants, adolescent ou jeunes adulte, doit prendre une décision- sa décision: lutter contre les non-mutants pour imposer la suprématie du gène évolutif ou protéger l'Humanité afin de s'intégrer.

Et qui n'a jamais rêver de s'intégrer? De faire partie entièrement de l'espèce auquel nous sommes attachée: l'être humain? Les mutants sont l'allégorie futuriste de la différence. On retrouve ce thème à travers les personnages de Raven et du Fauve dont le gène mutant s'est manifesté physiquement – Raven a la peau bleu et le Fauve à l'aspect d'une bête sauvage. Le plus important n'est pas la manière dont ils vont vivre leur transformation mais le fait que nous pouvons nous identifier à eux, en tant qu'être imparfait, confronté aux différences et au choix.

C'est peut-être pour cette raison que j'apprécie autant les films de super-héros: au-delà des pouvoirs impressionnants des protagonistes, il nous pousse à nous interroger sur nos propres capacités. Je n'irais pas jusqu'à dire que chaque opus des X-Men a suscité en moi une remise en question. Cependant après leur visionnage, je me souviens qu'en tant qu'être humain, nous sommes nous-mêmes appelés à faire des choix. Ils peuvent nous sembler bons alors que, d'un point de vue extérieur, ils sont tout le contraire. La limite entre le bien et le mal est poreuse. Nous ne sommes pas parfaits car nous sommes humains. C'est à cet idéal que devraient prétendre tous les films de science-fiction.

Actuellement en salle

votre commentaire

votre commentaire

-

« Bonjour,

Celui qui vous a remis cette carte a été confié à une marionnette thérapeutique, chargée de créer une distance psychologique entre lui et les aspects négatifs de sa personnalité. Traitez-la normalement mais adressez-vous au castor. »

Voici la carte que Walter (Mel Gibson) tend aux personnes avec qui il veut entrer en contact. Quinquagénaire dépressif, poussé hors de la maison familiale par sa femme (Jodie Foster), ce patron d'une entreprise de jouets sur le déclin pense guérir sa maladie grâce à une marionnette en forme de castor. Juchée sur son bras gauche, empruntant sa voix, la peluche parle et agit au nom de Walter.

Jodie Foster orchestre avec finesse le thème de la schizophrénie. Elle ne se contente pas de filmer la descente en Enfer de cet homme brisé dont la survie dépend d'une marionnette. La réalisatrice insuffle une personnalité propre à cette peluche, passant du statut d'infirmier à celui de dictateur. Le Castor efface peu à peu la personne qui lui donne vie, allant jusqu'à faire oublier l'existence de son hôte – lors d'une interview télévisée, le cameraman ne filme que la marionnette. La suprématie de la peluche est soutenue par les collègues de Walter, ravis de le revoir au sommet de sa forme, et par son plus jeune fils, heureux d'avoir retrouvé son père. Seuls sa femme et son fils aîné (Anton Yelchin) considèrent le Castor comme un parasite.

La réalisatrice entraîne le spectateur dans un univers au réalisme troublant –la dépression est le mal du siècle d'après les psychothérapeute. Afin de traduire la complexité de ses protagonistes, Jodie Foster exploite plusieurs genres –le comique, le dramatique et l'horreur- donnant l'impression au spectateur d'être à l'image de son personnage: désorienté. S'il n'est pas désagréable d'être ainsi manipulé par la réalisatrice, on déplore un manque d'audace dans la manière de filmer. Une témérité assumée aurait permis de réchauffer le scénario parfois trop frileux.

votre commentaire

votre commentaire

critiques cinématographiques et littéraires